4세대 실손의료비보험에 대한 논의가 진행 중인 가운데, 기존 1~3세대 가입자가 4세대로 전환할 가능성이 낮아 손해보험사들의 고민이 깊어지고 있다. 손해율을 낮추기 위한 자구책이지만 기존 사례에 비춰 봐도 보험료는 높이고 보장은 줄어들어 새로운 보험으로의 전환 요인이 떨어진다는 분석이 나온다.

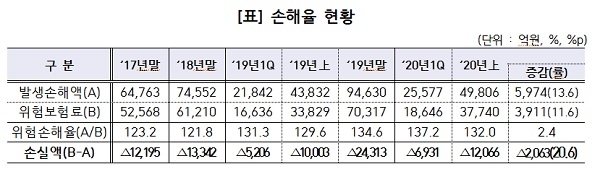

13일 보험업계에 따르면, 실손보험 가입자 2840만명 중 1세대 실손보험 가입는 30.1%, 2세대 50.4%, 3세대 20% 이내 정도로 파악된다. 2020년 상반기 손실률은 전년 동기 대비 20.6%p(포인트) 늘었다. 금액으로는 1조 2066억원 손실이다.

현재 판매되는 실손보험은 3세대로 불린다. 1세대는 표준화실손보험 등장 이전인 2003년부터 2009년 7월까지 판매됐다. 표준화 이후 2009년 8월부터 2017년 3월까지는 2세대, '착한실손'으로 불리는 3세대는 2017년 4월부터 판매를 시작했다.

실손보험을 판매하는 회사는 손보사 10곳과 생보사 9곳이다. 현재 총 19곳 회사만이 실손보험을 판매하는 셈이다. 그간 판매를 중지한 회사도 각각 3곳과 8곳에 이른다.

손보사들이 실손보험 판매를 중지한 이유는 타 보험 대비 높은 손해율 때문이다. 2017년 손해율은 123.2%이며 2018년은 121.8%, 2019년은 134.6%, 현재 2020년은 132.0%에 달한다.

하지만 1,2세대의 자기부담금은 현 3세대 실손보험에 비해 현저히 낮아 보험 고객의 전환율을 기대하기는 어렵다.

1세대 실손보험은 고객 부담이 제로에 가깝다. 2세대 실손보험의 자부담은 약 20% 수준이다. 제2의 국민건강보험으로 불릴 만큼 인기있는 상품이었지만, 손해율이 높아질수록 손보사의 부담도 따라서 커졌다.

이 같은 손해율의 원인으로 꼽히는 것은 '비급여' 항목이다.

비급여란, 환자가 전부 부담해야 하는 의료비로 그 수가는 정해지지 않아 의사가 정하는 그대로 책정된다. 따라서 실손보험 가입자는 해당 의료비를 보험사에 청구해 보장을 받을 수 있지만 때로는 이 점이 무분별한 병원 소비로 이어져 보험사가 오늘과 같은 적자를 겪게 된 것이다.

그간 손보사들은 몇 차례 조정을 거쳤는데, 이 과정에서 새로운 세대의 실손보험으로 갈아탄 고객은 소수다.

사례를 들자면, 한 20대 보험가입자는 2009년 말에 2세대 보험가입을 했지만 약 9년간 한 번도 병원에 간 이력이 없었다. 평소 건강을 자부하는 그는 매달 지출되는 보험료를 줄이고자 최근 3세대 손해보험으로 전환했다. 그는 납부하는 보험금이 줄어 가계의 부담을 덜었다고 전했다.

반면, 한 50대 보험가입자는 2008년 1세대 손해보험에 가입해 현재까지 보험을 유지중이며 새로운 보험이 출시돼도 절대 바꿀 생각이 없다. 그는 몸이 불편할 때 마사지 서비스를 받고 싶다는 생각이 들면 일반 마사지샵 대신 한방병원에 내원해 추나요법으로 불편함을 해소한다고 설명했다. 그는 현재 연간 추나요법 등 민간요법의 보장제한 횟수에 맞춰 거의 매 달 정기적으로 이용 중이다.

따라서 손보사들은 4세대 실손보험을 통해 새로운 가입자 확보에 나선다는 계획이다. 기존 고객의 세대 전환이 어려운 만큼, 젊은 층을 공략해 장기적으로 손해율 개선에 나선다는 복안이다.

하지만 이마저도 순탄치 않을 것이란 전망이 나온다.

손보사의 한 관계자는 "실손을 바꾸려는 정책 자체가 보험사 건전성 유지를 목적으로 하는데, 유력한 해결 방안은 통원이 잦은 가입자의 보험료를 마치 자동차보험처럼 할증하게 변경하는 것이다"며 "이는 젊은 가입자의 보험료 부담이 줄어들 전망이고 보험사의 손실도 줄일 수 있으며 만약 예상보다 미미할 시 전환율에 따라 차후 대책도 마련할 방침이다"라고 설명했다.

또 다른 관계자는 "비급여 과잉진로 문제 해결이 시급하지만 4세대 손해보험의 자기부담금이 늘어날 경우 가입전환자가 얼마나 생길지 예상이 어려운 것은 사실이다. 개인적인 견해로 지금 위험손실율과 큰 차이가 없지 않을까 하는 생각을 조심스레 하고 있다"며 "나도 1세대 가입자로서 4세대 손해보험이 나오더라도 절대 전환 할 생각은 없다"고 말했다.

이에 탄력을 받을 것으로 전망됐던 4세대 실손보험에 대한 논의도 속도를 내지 못하고 있다. 업계에서는 내년 상반기를 목표로 논의를 이어가고 있다.