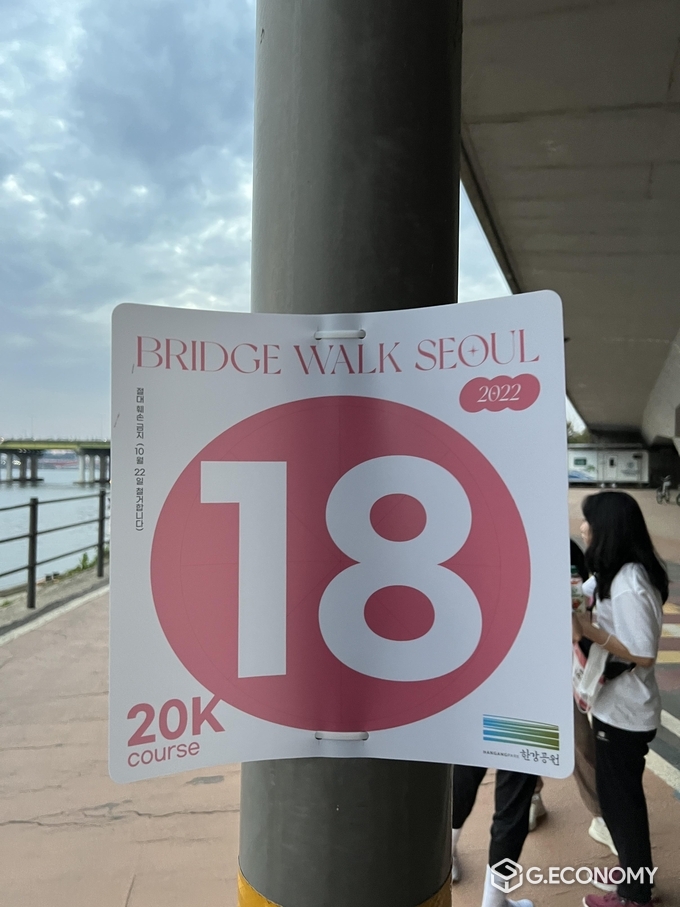

한강에는 많은 다리가 있다. 내가 만나본 몇몇 어른들은 아주 신기하게도 그 많은 한강 다리의 위치와 구조를 기가 막히게 이해했다. 서울에 거주한 지 15년 된 나는 무수히 많이 한강 다리를 건넜다. 때로는 버스 안에서, 때로는 지하철 안에서, 때로는 내 두 다리로 걸었다. 하지만 어느 것이 양화대교인지, 무엇이 원효대교인지 정확히 알지 못했다. 그러다 브릿지워크 서울을 만났다. 브릿지워크 서울은 말 그대로 서울의 다리를 걷는 것이다. 10km와 20km 두 종목으로 나누어 걷는 대회다. 대회란 말은 좀 어색하다. 경쟁을 하는 것이 아니기 때문이다. 그저 혼자 혹은 친구와 혹은 무리와 함께 걸으면서 이야기를 나누는 일종의 레저다. 지난 번 한강 도하는 못했지만 이번 브릿지워크 서울은 꼭 완보하겠다는 거창한(?) 목표로 첫 발을 내디뎠다.

EDITOR 방제일

나는 걷는 게 좋았다. 내가 본격적으로 걷기를 사랑하게 된 것은 군대에서였다. 군대에서 모름지기 훈련이라고 함은 대부분 ‘행군’이다. 행군은 말 그대로 걷는 것이다. 훈련병을 마치고 처음 자대 배치를 받았을 때 만난 선임은 말했다. “네가 앞으로 이 부대에서 500km만 걸으면 전역할 수 있다.” 거짓말인 줄 알았다. 거짓말이길 믿고 싶었는지도 모른다. 실제로 나는 전역 때까지 500km를 넘게 걸었다.

부대 오자마다 시작한 50km 행군부터 천리행군까지. 내 군대 생활은 걷고, 때론 뛰고, 또 걷는 것의 연속이었다. 그렇게 걷다 뛰다 보니 전역을 했다 했도 과언이 아니다. 처음에는 30kg이 넘는 무장을 메고 걷는 것이 고통이었다. 다리는 무거웠고, 발바닥은 나약했다. 수많은 물집과 알이 배긴 후에야 내 다리는 비로소 ‘행군’에 적합한 다리가 됐다.

걷는 남자와 한강

나는 걷는 게 좋았다. 내가 본격적으로 걷기를 사랑하게 된 이유는 군대였기 때문이다. 군대에서 유일하게 사색이 허락된 시간은 걷는 시간이었다. 그때는 아무도 나를 괴롭히지도 때리지 않았다. 내가 군 생활을 했던 2008년은 악습과 구타가 아직까지 남아있던 때였다. 나는 군대에서 수없이 맞았고, 수없이 혼났다.

때로는 그 순간들이 못 견딜 만큼 힘들었다. ‘전우’와 ‘선임’이라는 이름의 타인과 함께 하는 시간이 때론 무서웠고, 때론 지겨웠다. 가끔은 침묵의 시간을 지키고 싶었지만 아직까지 배울 게 많은 이등병에게 침묵은 금보다 비싼 사치였다. 행군은 달랐다. 행군은 모두가 일렬로 서서 30kg의 군장을 메고 묵묵하고 고요하게 걷는 시간이다. 예수 그리스도가 십자가를 등에 지고 고난의 길을 걸었듯, 군인은 군장을 메고 고통의 길을 걸어야 한다.

나는 그 길을 걷는 게 좋았다. 부대를 떠나 아스팔트 바닥을 걷는 게 좋았고, 끝없는 장대숲을 거니는 것도 좋았다. 그 순간만큼 그 누구보다 자유로웠기 때문이다. 그리고 사색이 허용됐기 때문이다. 수없는 행군을 하면서 언젠가 이 곳에서 빠져나간다면 혼자서, 혹은 친구와 이 길을 꼭 걷겠노라고 다짐했다. 물론 전역 후 다시는 내가 머물렀던 곳을 방문하지 않았고, 그 수없이 걸었던 길은 내게 잊혔다. 다만 한 가지는 확실히 남았다. 내가 걷는 것을 좋아한다는 사실 말이다.

완보의 꿈을 안고 첫 발을 내딛다

서울에서 태어나지 않았지만, 서울에서 죽을 거라고 다짐한 순간들이 있었다. 서울은 촌놈이 내게 있어 가장 완벽한 도시다. 서울의 네온사인은 나의 심장을 밝혔고, 서울의 밤바람은 나의 로망을 자극했다. 서울이 무엇보다 아름다운 이유는 바로 한강이 있기 때문이다.

한강은 내게 있어 ‘행군’과 같은 휴식을 제공했다. 마음이 번잡할 때도 한강을 가면 모든 것이 눈 녹듯 사라진다. 한강에는 한껏 젊음을 즐기는 젊은이들이 있고, 자신과 싸워 이기려는 운동족이 있다. 그리고 세월과 맞서는 어른들도 있다. 그 모든 사람들을 받아주는 한강을 걷는다는 것은 언제나 유쾌한 일이었다.

나와 내 군대 동기(이하 ‘공’)은 브릿지워크 서울 2022를 지난 8월 말 신청하면서 많은 얘기를 했다. 이미 공과 나는 4년 전 나이트워크 42k를 완보한 적이 있었다. 8시간 30분 동안 42.195를 걸었고, 군대에서 1000km 가까운 행군을 한 우리이기에 20k는 정말 별거 아니라고 생각했다. 20km를 걷는 이들은 30분 단위로 출발해야 했다. 한강 도보로가 좁았기에 순차적으로 출발한 것이다.

우리는 가장 마지막 타임인 15:30을 선택했다. 4시간 만에 완보를 하고 완벽 기념 거하게 소주 한 잔을 하자는 속셈이었다. 하지만 어디 인생사가 모두 계획대로 될 수 있을까. 우리는 그 날은 첫 스텝부터 꼬이기 시작했다. 일단 가장 먼저 우리는 원하던 시간보다 1사간 30분이나 빨리 출발해야 했다. 이유는 공이 저녁에 피치 못할 가족모임이 생겼기 때문이다.

그래서 13:30분에 행사장에 도착해 정중하게 타임을 교체할 수 있는지 주최 측에 물어봤다. 주최 측은 흔쾌히 우리의 시간을 바꿔 주었다. 그렇게 우리는 첫 타임은 14:00에 첫 보를 내디뎠다. 첫 보를 내디딜 때부터 사실 발이 천근만근이었다. 비겁한 변명을 해보자면 에디터의 주말 새벽은 늘 ‘농구’를 하기 때문이다. 그 날은 새벽 5시에 일어나 6시부터 9시까지 농구를 한 터였다. 시작부터 무겁던 발은 어느새 발등과 발목, 종아리까지 올라오고 있었다. 호기롭게 시작했지만 절반도 못 가서 나약한 마음이 스멀스멀 기어올라오기 시작했다.

안 되면 될 때까지, 포기도 습관이다

그만 걷고 쉬고 싶다는 마음은 진즉에 들었지만 공도 나도 쉽사리 말을 꺼내지 못했다. 그것은 남자로서의 자존심이자 해병으로서의 자부심이었다. “마, 우리가 군대에서 1000km를 넘게 걸은 사나이들 아이가.” 속으로 분명 그렇게 외치고 있었다. 현실은 이미 군대를 전역한 지 15년이나 지난 아저씨였다. 둘 다 꾸준히 운동을 해왔지만 세월의 풍파를 이기긴 쉽지 않았다. 특히 마음이 급했던 우리는 한강의 경치와 다리 위에서 보면 서울의 풍경을 제대로 즐기지 못하고 있었다.

그렇게 10km인 원효대교 위를 지나면서 내 오른쪽 발목과 공의 양 발꿈치에는 통증이 몰려오기 시작했다. 그러다 때마침 이랜드크루즈를 발견했고 우리는 잠시 목도 축이고 몸도 재정비하자며 그 안으로 들어갔다. 안에 들어가 편의점에서 맥주와 계란, 핫바를 산 우리는 앉아서 허겁지겁 음식을 먹었다. 음식을 먹으면서 서로 눈빛으로 ‘이제 그만할까’라고 말하고 있었다. 실제로 우리는 둘 다 몸 컨디션이 안 좋으니 그만해도 괜찮다고 합의까지 본 상태였다. 하지만 그 때 불현듯 ‘안 되면 될 때까지’란 구호가 생각났다.

그 말은 특전사의 ‘안 되면 되게 하라’와 맞먹는 해병대만의 구호였다. 우리는 특전사처럼 되게 할 능력은 없지만, 될 때까지 할 의지는 있었다. 내가 공에게 완보하자고 말했고, 공도 흔쾌히 출발하자며 몸을 일으켰다. 그때가 벌써 출발한 지 2시간 반이 지난 시점이었다. 앞으로 남은 10km를 두 시간 만에 완보하기에는 조금 빠듯한 시간이었다. 우리는 걸음을 서둘렀다. 다시 걷기 시작하면서 공과 나는 대화 없이 묵묵히 걷기만 했다. 마치 행군할 때처럼 말이다. 말을 하면 어쩐지 나약한 소리가 나올 것 같아 서기도 했다. 그렇게 우리는 저무는 해를 보면서 피니시 라인까지 걷고 또 걸었다. 그러다 공이 말했다.

“누군가 그런 말을 했대. 포기도 습관이다. 우리가 아까 포기하지 않아서 참 다행이다.”

그 말이 어쩐지 내 가슴 한 구석을 울렸다. 살면서 우리는 무언가를 포기하면서 참 많은 변명과 이유를 붙인다. 이건 이래서 안 되고, 저건 저래서 안 된다. 내가 먹은 나이만큼 변명도 늘어나는 것만 같았다. 그리고 많은 것들을 포기해야만 했다. 고작 발목이 아프다고, 내일 일정이 있다고 지금 해야 할 일을 미루고 변명을 한다. 만약 그 지점에서 우리가 포기했다면, 이번 ‘도전’은 지우고 싶은 흑역사로 남았을 지 모를 일이다.

‘여’기서 ‘행’복할 것

누군가 여행의 이행시를 ‘여’기서 ‘행’복할 것이라 쓴 바 있다. 나는 그 말이 좋았다. 사실 이번 방기자가 한다는 한강의 다리를 알아보기 위한 짧은 여행이었다. 하지만 공과 나는 한강의 다리를 완전히 알기는 커녕 내가 지나온 다리가 원효대교였는지 마포대교였는지, 그도 아니면 양화대교였는지도 제대로 기억 못하고 있다. 다만, 지는 저녁 노을이 너무나 아름다웠다는 것은 기억한다. 그리고 2022년 10월 15일 13:30부터 18:30까지 4시간 반 동안 우리가 나눴던 시간은 평생 우리 기억에 남을 것이다. 아주 행복했던 기억으로 말이다.

문득 양화 대교 위를 걸으며 공은 내게 말했다. 글 쓰는 사람은 말도 잘할 텐데, 1km 남은 이 순간에 대한 짧은 코멘트를 해달라고. 나는 글과 말은 다르다고 기어코 사양을 했다. 하지만 공은 한사코 코멘트를 해달라고 말했고, 나는 어쩔 수 없이 되도 않는 코멘트를 해야 했다.

“나는 그냥 너와 이렇게 나란히 걷는 이 순간이 좋아. 군대에서 우리는 수많은 행군을 함께했지만 항상 일렬로 걸어야만 했지. 나는 너의 등을 바라봐야 했고, 때론 네가 나의 등을 바라봐야 했지. 좋았지만 아쉬운 순간들이었어. 그래서 지금 이렇게 이 다리를 함께 걷는 것이 좋아. 그리고 나중에 우리에게 자식이 생기고 이 다리를 함께 걸으면서 오늘을 얘기했음 해. 나와 네가 이 다리를 함께 걸었고, 지금은 너희와 같이 걷고 있다고. 그냥 그래.”

그 말에 공은 어쩐지 감동 받은 모습이었다. 나도 순간 울컥했다. 공과 나는 군대에서 만나 그 곳에서 참 많은 고통과 고난을 함께했다. 그렇게 힘들었던 시간은 이제 모두 지나갔다. 이제 우리에게는 그 무엇보다 소중한 자유가 있고, 튼튼한 몸이 있다. 누군가는 왜 돈을 내고 한강을 걷냐고 말할 지 모르겠다. 틀린 말은 아니다. 하지만 돈을 내고 한강을 걷는 것이 아니라 우리는 경험과 추억을 사는 것이다. 이번 ‘방기자가 한다’ 한강 다리 편을 통해 나와 공은 또 하나의 경험과 추억을 쌓았다. 우리는 한 때 너무나 젊은 청춘을 함께했고, 이제 함께 늙어가고 있다.